大変お待たせいたしました。USB AUDIO基板の再リリースを始めました。お手数ですが、こちらからお申し込みをお願いします。

ありがとうございました。終了させていただきました。

エレクトロアートの趣味が高じたブログです

大変お待たせいたしました。USB AUDIO基板の再リリースを始めました。お手数ですが、こちらからお申し込みをお願いします。

ありがとうございました。終了させていただきました。

USB AUDIO基板はUSB2.0 HiSpeed転送モードでAUDIO信号を送受しています。

たとえ低速な44.1kHz/16bit転送であっても、USBケーブルを流れる(スカスカの)信号は、信号のある一瞬を拡大してみると480Mbpsという高速な周波数で伝送されています。USB1.1のオーディオ・インターフェースとはその辺が決定的に異なります。

そこで、USBケーブルには高品質なものが必要となります。USBの規格を取りまとめている団体がUSB2.0の適合性テストというものを実施しており、それに合格するとUSB2.0の仕様に完全に適合していることが担保され、当該製品に「USB2.0 HiSpeed」ロゴマークの表示が許可されます。逆に言うと、機器メーカーはUSB2.0の適合性テストを受けて合格しないと、「USB2.0 HiSpeed」のロゴを付けることができません。テストを受験せず、ロゴマークの表示をせずに市販するという選択もあります。

適合性テストでは信号品質もテストされ、波形品質が悪いと合格できません。ケーブルの場合も同じで、量販店などで商品棚を注意深く観察すると、いかにもUSB2.0対応のようでも、実は、「USB2.0 HiSpeed」のロゴのついていない製品が結構あります。これはケーブルに限ったことではなく、さまざまなカテゴリの製品において、いろいろな事情でテストを受けないメーカーも多く存在します。

当USB AUDIO基板もテストは受けておりません。理由は費用が高額で少量配布には割が合わないというものです。したがって当然ロゴを付けることはできませんが、「USB2.0 HiSpeed転送モードでAUDIO信号を送受する」としています。

機能が同じようなもので、価格も同じようなものであれば、ロゴが無いよりも付いた製品を選んだほうが確かとは言えそうです。

最近、USBオーディオ用に高価なケーブルが少しずつ市場に出てきているようですが、もしも数万円もするケーブルを購入する場合には、後で後悔しないためにも、是非とも、「USB2.0 HiSpeed」のロゴが付いた製品を選択しておかれることをお勧めします。

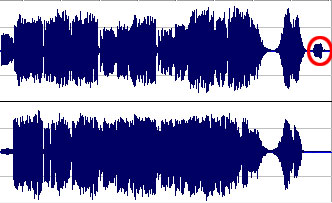

写真が小さいですが、右上の赤丸で囲んだマークが、「USB2.0 HiSpeed」のロゴです。5mの物ですが、当USB AUDIO基板でも無事使えました(ThinkPad X31で確認)。写真の物で1000円はしませんでしたが、結構作りが高品質っぽいです。

当然ですが短いケーブルの方が確実だと思います。わざわざ長いものをお買いにならないようにお願いします(私はテストのために試しに買ったまでです・・・)。

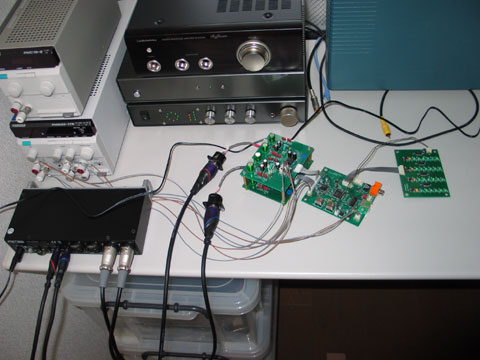

「ケン」様からUSB AUDIO基板を使ったUSB RECORDERが完成したというレポートを頂きました。この方はおそらく機器設計のプロの方かと思います。普通の自作ファンの方が同じように組まれるのは難しいかもしれませんが、大変なご苦労の末に力作を完成されておりますので、ご紹介します。

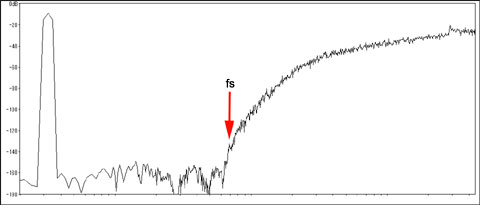

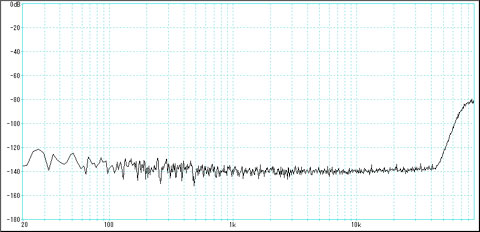

DSD信号は、帯域外はノイズです(正確には” 20kHz以上の楽音信号はノイズと共存しています “)。

SACDなど、2.8MHzのDSDならば、20kHz以上はノイズレベルが急上昇します。5.6MHzのDSDならば、40kHz以上はノイズレベルが急上昇します。

次の図は2.8MHzサンプリング、1kHz正弦波のDSD信号スペクトラムです。fsは22.05kHzです。

すごいことになっているのがお分かりかと思います。したがって、SACDなど、DSD信号入力のあるDACでD/A変換したアナログ信号にも、多かれ少なかれ、帯域外のノイズが残留することになります。

したがって、SACDのサイトではこのようなFaqを用意して、このノイズについて解説しています。

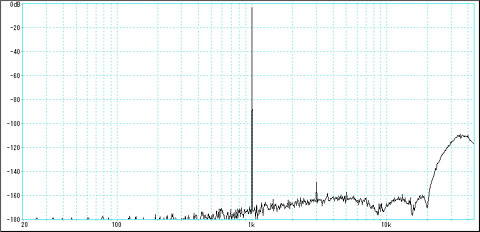

このようなノイズを出すのが嫌だという場合には、デジタル領域でデシメーションフィルタを通してPCMに変換する手法があります。下の図は当方のアプリでPCMに変換した信号です。USB AUDIO基板で2.8MHzのDSDを再生し、S/PDIFから出てくる信号もこれとほとんど同じです。

この信号ならば、通常のPCM入力用DACで特に何も考えずにD/A変換することができます。しかし、DSD信号を直接D/A変換するには、一般的にポストフィルタの定数を急峻になるように設定しなければなりません。

DSD1794Aなどのデータシートで謳っているDSD用のフィルタ定数に(少なくともDSDモード時には)する必要があると思います。たぶん、オシロをお持ちの方がD/A変換後の波形を見れば、ご納得されると思います。

とはいえ、オシロで波形を見るには正弦波のような試験信号がDSDでも必要だと思います。ということで、1kHz/-3dBFSの2.8MHz, DSD信号をUSB AUDIO基板ユーザーのために用意しました。

実際には、DSDIFFファイルにするとサイズが巨大になってサーバーに負荷をかけますので、DSDIFFファイルを生成するプログラムをご提供中です。

計算で信号を生成するので、A/D変換で正弦波をDSD化するよりも非常に高S/Nな信号です。これをUSB AUDIO基板で再生し、DSDモードでDSD1794AなどでD/A変換しながらアナログ波形をオシロで観察し、フィルタ定数を決める参考にして頂けると思います。

プログラムは”gendff.exe” というもので、コマンドライン上で動作します。gendff 1kHz_dsd64.dff と入力してEnterキーを押してください。しばらくするとDSDIFFファイルができあがります(ファイル名はお好きな名前で結構です)。

なお、本プログラム、およびプログラムによって生成されたDSDIFFファイルの著作権は放棄していませんので、個人的なご利用にとどめてくださいますようにお願いします。

AMPEX社製造のBeatles関連のオープンテープを何本か集めてきた中で、わかってきたことがあります。

デジタル化する過程でわかったことなのですが、最後の曲が終わった数秒後に、Lchに20Hzの正弦波が数秒間記録されているのです。想像ですが、AMPEXのオープンリールデッキ用のオートリバース検出用信号なのではないかと・・・。

私が入手したBeatlesのテープはすべてがAMPEX社がプリントした製品であり、すべてのテープが同様の仕様※になっています。

ところが、1本だけ違うのがあって困惑しております(笑

好きなアルバムということで、2本目として落札したものがあるのですが (“Buy it now!” で$40と比較的安価だった)、曲の終りにL/R両方のchにかなり高いレベルで20Hzの正弦波が記録されているのです。

そのテープは箱が無く中身のみという触れ込みの出品でした。リールは間違いなくAMPEX純正、良く見るとラベルは一度はがしてから貼り直したような形跡も感じられます。テープ自体は他のテープとは少し色味が違うようにも見えます。音は1本目のテープより鮮明に聞こえます。まだあまり聴きこんでいないので、音の面からは何とも言えないのですが・・・。

同じ出品者が今度は”Abbey Road” を “Buy it now! $89.99” と、比較的安価 ? で出品していますが、これの出品内容説明は読めば読むほど面白い?

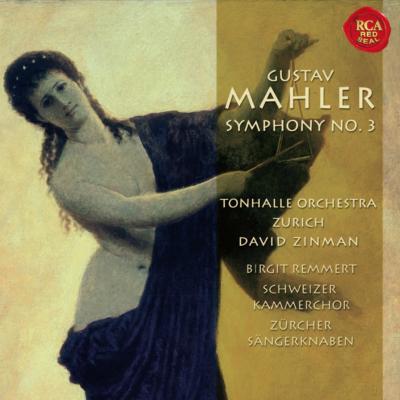

新譜ではありませんが、このシリーズも自然な音が楽しめる録音だと思います。評論家筋の録音評で購入した方も多いと思います。第1楽章だけでなく、全部聴かれることをお勧めします。

ちなみに、DSD Recordingとありますが、残念ながら編集がSonomaかどうかはわかりません。ただ、いずれにしてもこのシリーズは・・・なところがありますが。

このディスクとは関係ありませんが、今年もヤンソンス氏がまたまた来日します。今回は一昨年と同様、コンセルトヘボウ管を引き連れてきます。昨年はバイエルン放送響とやって来ました。で、サントリーホールでワグナーを聴いたのですが、今回はミューザ川崎でのマラ3のチケットを手に入れました。

サントリーホールよりもミューザの方が響きが良く、音が良いように感じていますので(聴く場所で違うので一概には断定できませんが)非常に楽しみです。

少し前のブログで、録音から再生までPCMという状態を取らないシステムのことについて書きました。

自分でDSDレコーディングをして編集もせずにダイレクトにDSDのファイルをDSD入力対応DACで再生すると、ストレートDSD録再システムになるわけですが、市販のSACDではどうでしょうか?

市販のソフトではシンプルなワンポイント録音でもレベル合わせなどでどうしても編集工程を通過すると考えられます。

実はDSD録音された音源の編集においては、DSD領域のまま編集する方法と、いったんPCMに変換してから一般的なDAWを使って編集し、再度DSDに変換する、という2通りのやり方があります。

後者の「PCM領域での編集」では、352.8kHzのDXDというフォーマットのPCMに変換する方法が、PHILIPSなどから推奨されているようです。

前者の「DSD領域での編集」に関しては、厳密にはこれでも純粋なDSD領域なの?という疑問はあるのですが、ひとまず置いておくとして、DSD録音されてDSD領域で最小限の編集がなされたSACDであれば、DSD入力対応DACを積んだSACDプレイヤーでの再生である限り、ストレートDSD再生システムという拘りを貫けそうです (笑

ちなみに、世界にはDSD領域での編集を行うためのSonomaというシステムがあります(詳しくはないですが、これが唯一かも)。

当方の場合、録音から再生までDSDダイレクトで再生したいと勝手に拘っておりますので、当然DSD録音のSACDを珍重したいと常々思っております。できれば編集もSonomaでなされたものの方が尚良いと勝手に拘っています。

で、先日秋葉へ出た折に手に入れました。

基本的にDSD録音されたソースのみを用い、(必要であれば最小限)編集もSonomaで行うという拘りのあるソフトだそうです。

全編にわたって非常にきれいな音がするという印象を持ちました。透明度が高いのですが切れ味が鋭いという感じではなく、蒸留水のように美しいという感じです。これこそピュアDSDの音なのかもしれません。

当方のシステムはSACDをDSDのまま処理するシステムですので、一度もPCMの状態を経由することなくD/A変換されていると思います。

新しくBPOのコンマス(まだ試用期間中?)になった樫本さんの演奏が聴けるのも個人的には嬉しかったりします。

以上、「ネタ」というわけではありません。拘ってみました(笑

なんともマニアックな話ですが、本ブログも立派な秘境ブログなので、その辺はお許しください。

USB AUDIO基板の再リリースを始めました。興味のある方はこちらのページからよろしくお願いします。

終了させていただきました。

今度はAKAIのGX-635Dというデッキをレンタルし、ここ1、2か月の間に新たに集めたテープを中心に、昨日からまたまたDSD化に取り組んでいます。

前のブログでも書きましたが、デッキの出力をRMEの(本来はMic)プリアンプに通して差動化し、アナログフロントエンド基板へ入力します。

当方の場合、アナログフロントエンド基板の入力抵抗は1kΩにしています。また最初のカップリングコンはショートしています。おそらく、RMEの「Quad Mic」の出力段にはコンデンサが入っていると思われますので・・・。あと、もともとがMICプリなのでファントム電源を出すことができますが、間違ってそのSWをONにしないように細心の注意が必要です < 自分

この状態で、オープンデッキの電源を入れ(STOP状態)、「Quad Mic」に通電すると、トータルでは10数dBのゲインが入っていますが、S/Nはかなり良いと思います。下は、その状態でDSD128収録して176.4kHzのPCMに変換したチャートです ( ノイズの一番少ない状態・瞬間をキャプチャ )。

ただ、ハーネスの引き回し方によってノイズが変わったりしますし、周辺のノイズの影響を受けることはありますので、ケースへの組み込みには試行錯誤も必要になると思われます。

いずれにしても、フロントエンドにしっかりとコストを割き、まじめに差動信号をA/Dに入れてやることで、結構な音で録音ができます。当然ながらやっぱりフロントエンドは非常に大切です。

このAKAIのGX-635Dというデッキは、メリハリ調の音のようで、Beatlesなどのロック音源には結構合うかもしれません。

ある方に質問されました。「DSDってPCMより音がいいんですか?」。傍から見ると、当方はDSDにこだわっている人物と思われているようです(笑

実際、DSDのほうが音が良いかどうかは置いておいて、次のような事実はあると思います。

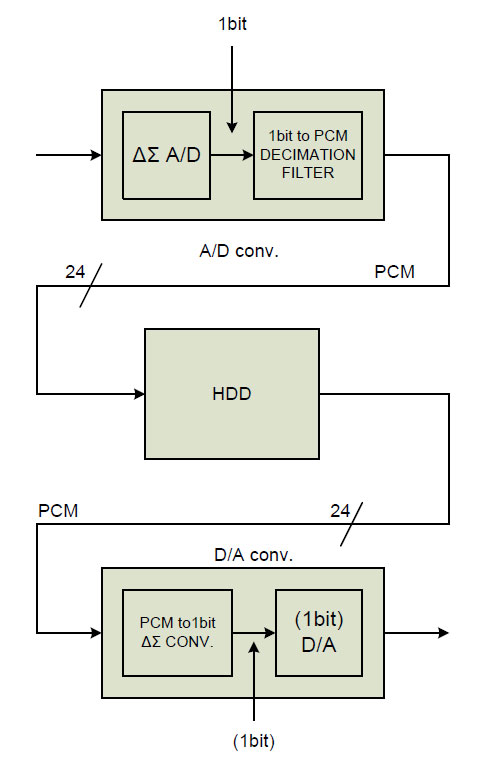

昔の録音はいざ知らず、最近のハイビットレートをうたった録音は、ほぼ例外なくデルタシグマA/D変換技術の賜です。24bitをマルチビットのA/Dコンバータで相応の精度で実現するのは民生(業務でも)用途では難しいのではと思っています。

つまり、誤解を恐れずに書いてしまうと、世の中の24bit対応A/Dコンバーターは、まずアナログ信号を1bitのDSD(あるいはそれに近い信号)に変換し、A/Dコンバータ内に存在する1bit -> 24bit のデシメーションフィルタでPCMに変換してデジタル出力を得ています。

そして、PCMというデータ形式でストレージに保存され、再生するときはD/Aコンバータの中でデルタシグマ変換されて1bit(実際には数bitのことが多い?)に再量子化された後にアナログに変換されます。ここでは、ちなみに、バーブラウンでいえばPCM1704などのデルタシグマ系ではないDACは除外して考えます。

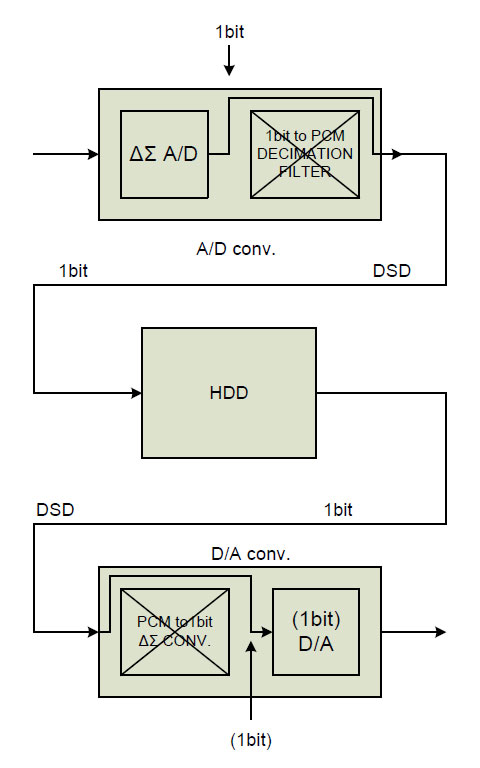

このように、流通過程というか途中の段階でわざわざPCMというフォーマットである必要は全くなく、1bitであるDSDという形で入口から出口まで扱った方が信号の変換過程が少なくなるということは言えそうです。下の図をご覧ください。

つまり、途中経路では扱いやすいPCMという形態をとっていても、アナログとの直接のインターフェースは、DSDに近い状態にあると言えそうです。

だったら、次のように扱った方が信号を弄くりまわす頻度が減るのではと考えました。

以上のようなこともあって、USB AUDIO基板ではDSD録音 (前述しましたが、PCM録音の場合も実はDSD録音+デシメーションフィルタという構成になっています) した音源を、DSD1794AというDSD DACでDSD直接再生ができるようにしています。

単純にDSDの自己録再( ちなみにMS-IMEでは「録再」という単語が出ない?)では以上のような話になりますが、SACDなど、同じDSDでも多重録音や編集を繰り返した市販ソフトなどでは、また別の問題が出てきます。