イギリスのソフトハウスのVinylStudioというソフトをご存知の方は多いと思います。私もずいぶん前から存在は知っていましたが、なんとなく使ったことがありませんでした。

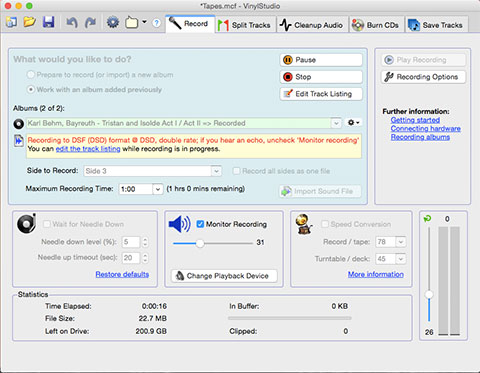

レコードやテープを高音質でアーカイブすることに特化したソフトで、PCMのみならずDoP方式で転送されたDSD信号をDSDIFFやDSF形式でファイル化することも出来ます。DSD録音中でもレベルメータが表示できるので、ADC/IF機器側にレベルメータ機能が無くとも問題がないというのは非常にグッドです。

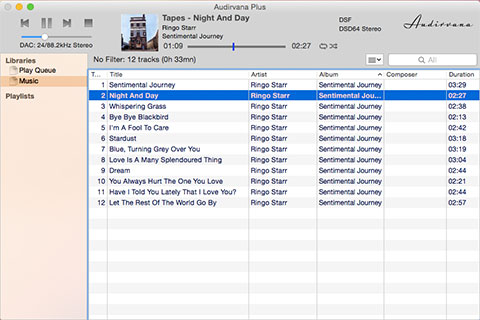

さらに、録音されたファイルをワンストップでトラック毎にカットしたり、アルバム名を指定してネットから曲名を引っ張ってきてファイル名を変更してくれたり、アートワークも入手が出来ます。

まだ使ってみたことはないですが、PCM録音であればスクラッチノイズを取ったりすることもできるようなのです。

レコードやテープから録音してワンストップでシームレスに上記のようなことまで出来てしまいますので、これならばTASCAMやKORGのような録再専用機に対して民生用途では一定のアドバンテージはあると思います。

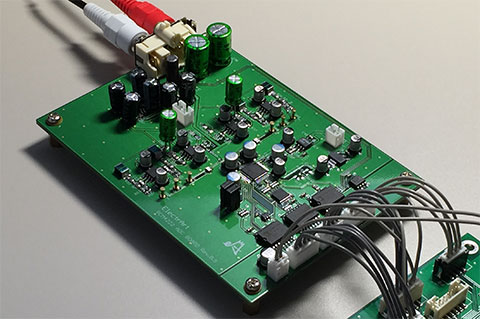

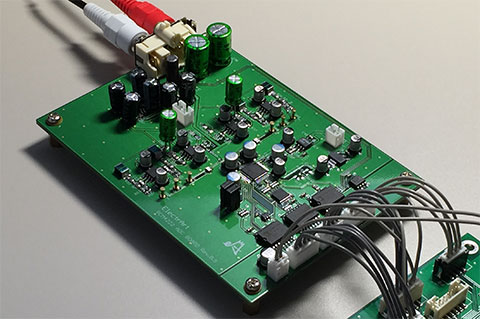

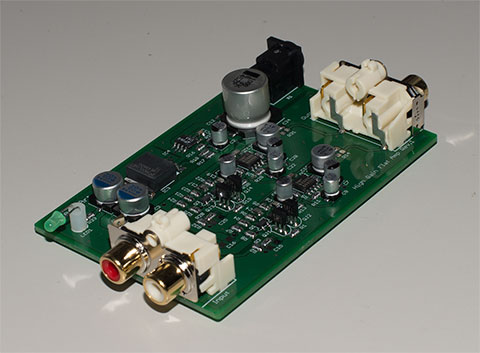

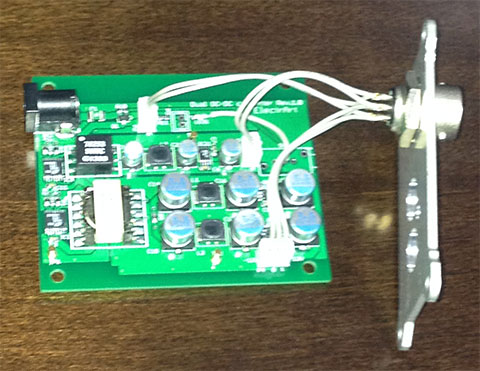

ということで、是非このソフトを使ってみたくて、たまたま引き出しに入っていたUDA基板を見つけたので、額に汗してUSBロジックを新規設計して追加し+そこかしこを大改造し、さらにTIのPCM4222 ADCを搭載したADC基板を作りました。

レコードやテープ録音に特化する(というわけでもないですが)ということで、入力したRCA信号のレベル調整機能はADC基板側に必須です。そこで、贅沢にもMUSES72320をフロントエンドにもってきて、PCM4222の前でレベル調整が出来るようにしました。MUSES72320を使った、というのがミソ?かもしれません(私はこの電子ボリュームの音は好きです)。

この電子ボリュームの制御は、USB Audio class の仕組みを使ってPC(WindowsやMac)側からできるようにし、構成をシンプルにしました。+31.5dBまでゲインをあげられるようにしましたので、PHONO EQの出力など、今風のデジタル機器の出力と違って低いラインレベルの機器をつないでもゲイン不足を心配することは無いと思います。

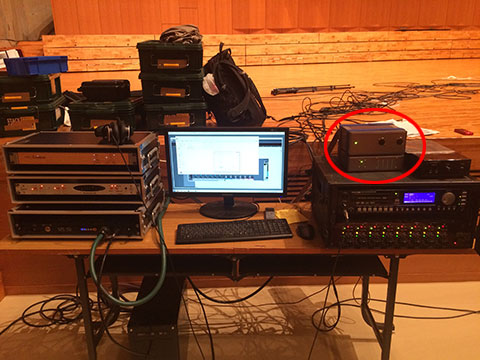

PCを除いた物体の全景は写真のようなものです。開発用のベンチにオープンデッキを持ってきて、というのはスペース的に厳しいのでとりあえずカセットデンスケをつないで検証をしています。

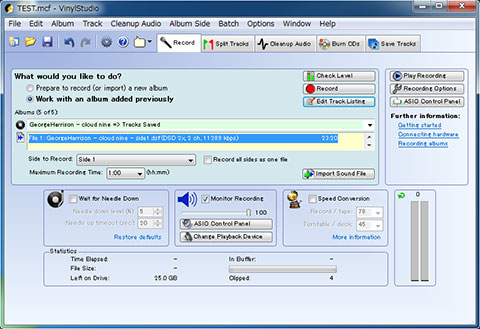

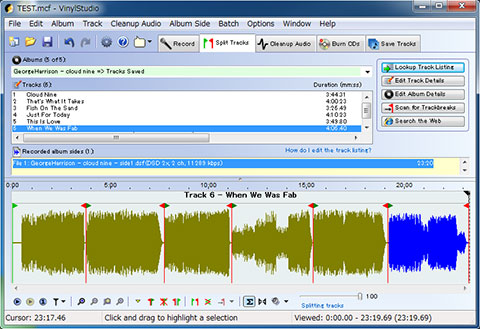

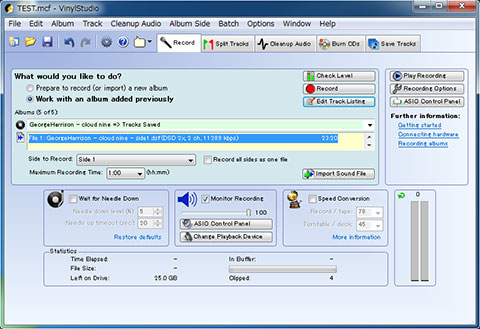

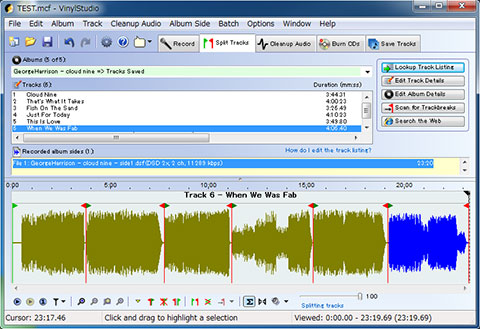

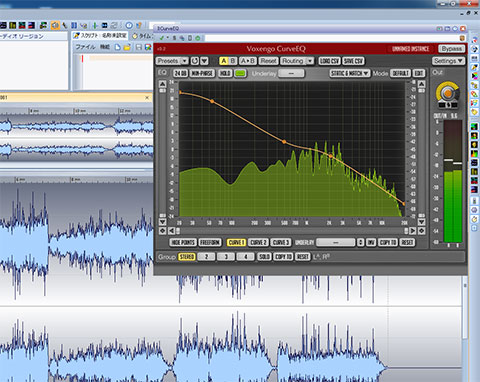

そして、次の写真がVinylStudioの画面です。

写真ではスタンバイ状態ですが、右下がレベルメータになっていて、信号が入れば市販の録再専用機器のように常時動いています。

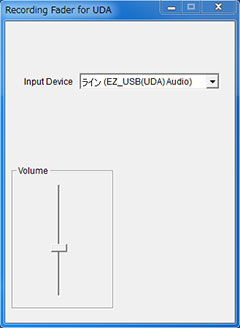

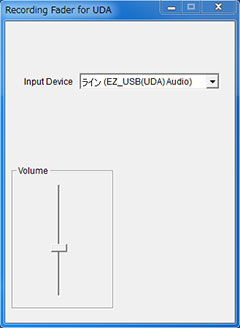

入力信号のレベル調整は、一般的にはWindows標準の音量ミキサーアプリを使います。録音デバイスに本USB基板を指定すると現れる「スライダー」を操作して行うわけですが、実はそのスライダの移動量とボリューム設定値の変化量がリニアな関係ではなく、Windowsによって値が改変されてUSB基板側に伝わってくることがわかりました。

どうやらスライダの移動量に対して値を対数的に変化させて送ってくるようなのです。これが再生デバイスの音量調整であれば話はまだわかるのですが、録音のフェーダーとしてもこういう感じなのは今回の装置に適用するには非常に困ります。

具体的に何が困るかというと、レベルの下限の方ではスライダを少し動かしただけで設定値が大きく変化してしまい、アッテネータとしては設定の最低値しか使えず、次の値がいきなりゲイン方向になってしまう、とか、逆にレベルの上限の方ではスライダを動かしているのに値が全然変化せず歯抜けのように飛び飛びの値しか転送されてこない、などといった問題が発生していました。

仕方がなくWindowsに関してはスライダーの変化量に対して指数関数的に値を変化させてWindowsのミキサーと通信するフェーダーアプリケーションを作って対処しました。そうすることで打ち消しあってUSB基板側にはスライダーの変化量に対してリニアに変化するボリューム値が送られてくるようになります。毒を持って毒を制する、といった感じでしょうか。

これによって完璧とはいえないまでも(アッテネータの下限方向の可変幅がMac OS Xより少ない)、十分実用範囲に入りました。写真は、見てくれ調整前の自作フェーダーアプリです。

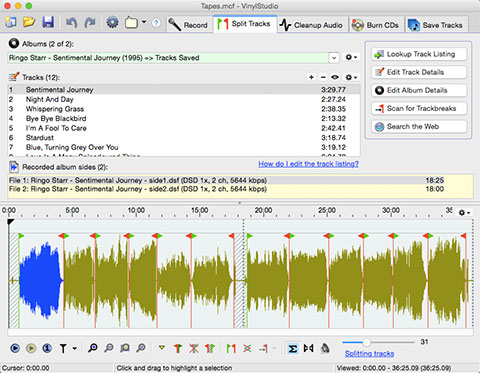

最後の写真は、テープの片面を録音し終わった段階でのVinylStudioのスクリーンショットです。

DSD録音でもあるにかかわらず、バックエンドでPCM変換をしているおかげで、収録後直ちにwave波形を確認でき、これで曲間が認識できるのでトラック毎に分割することが可能です。そして、ネットからアルバム情報を引っ張ってきてタイトル毎にファイル名(曲名)を付けて保存することが出来てしまいます。

DSD録音でもあるにかかわらず、バックエンドでPCM変換をしているおかげで、収録後直ちにwave波形を確認でき、これで曲間が認識できるのでトラック毎に分割することが可能です。そして、ネットからアルバム情報を引っ張ってきてタイトル毎にファイル名(曲名)を付けて保存することが出来てしまいます。

リアルタイムなPCM変換をしているおかげで、DSD録音時にもレベルメーターを確認することが出来ることに繋がっています。さらに、DSD録音中の再生同時モニターは、PCM変換されたPCM信号がUSB基板に返されてきます(これに関しては、DoPのまま戻してもらえた方が良いという場合もありますので、設定で選択できて欲しいと思いました)。

バックエンドの処理がそれなりに重そうなためか、DSD録音は2.8MHzまでを推奨しているようですが、とりあえず5.6MHzでの収録も出来ています(取りこぼしによるサンプルの欠落がないことを保証できないということかもしれません)。

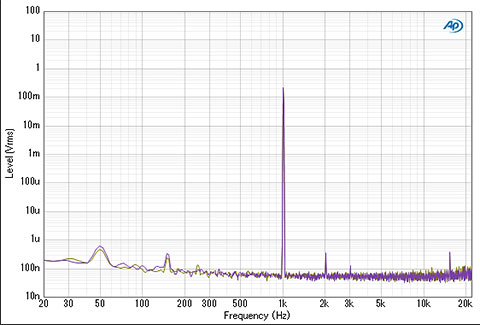

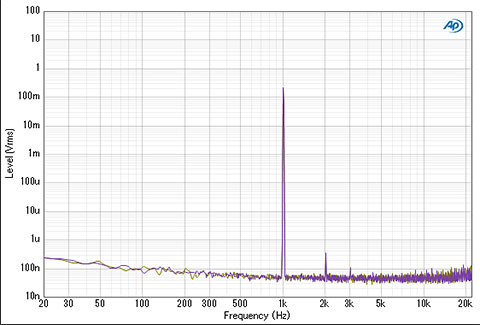

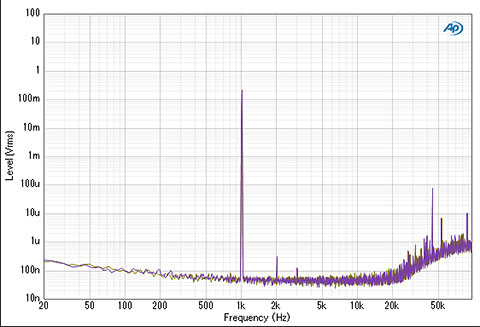

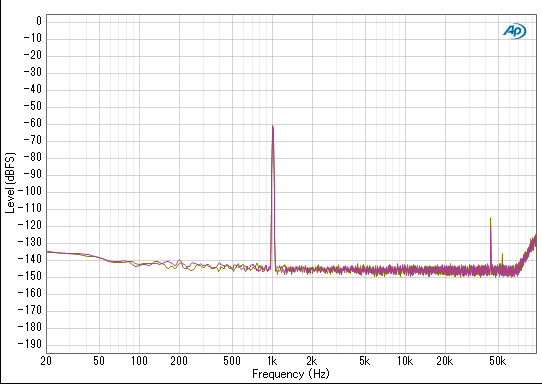

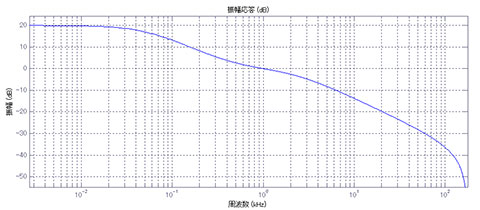

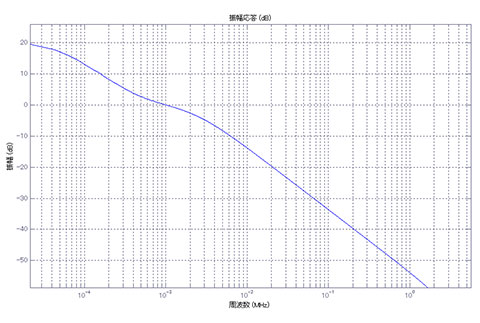

PCM4222基板ですが、別の機会に特性を確認できるFFTチャートを載せる予定です。

DSD録音でもあるにかかわらず、バックエンドでPCM変換をしているおかげで、収録後直ちにwave波形を確認でき、これで曲間が認識できるのでトラック毎に分割することが可能です。そして、ネットからアルバム情報を引っ張ってきてタイトル毎にファイル名(曲名)を付けて保存することが出来てしまいます。

DSD録音でもあるにかかわらず、バックエンドでPCM変換をしているおかげで、収録後直ちにwave波形を確認でき、これで曲間が認識できるのでトラック毎に分割することが可能です。そして、ネットからアルバム情報を引っ張ってきてタイトル毎にファイル名(曲名)を付けて保存することが出来てしまいます。

写真はオーディオテクニカのPHONO EQ最廉価製品であるAT-PEQ3です。

写真はオーディオテクニカのPHONO EQ最廉価製品であるAT-PEQ3です。

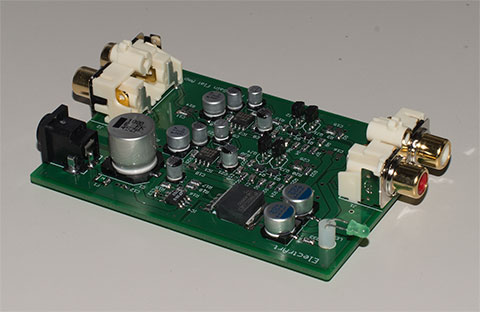

冒頭からひどい基板写真で大変失礼します。今どき、どうやればこんな画質の悪い写真が撮れるのか?という見本のような画像ではあります・・・。

冒頭からひどい基板写真で大変失礼します。今どき、どうやればこんな画質の悪い写真が撮れるのか?という見本のような画像ではあります・・・。