このところDSDがらみでいくつかトピックがありました。

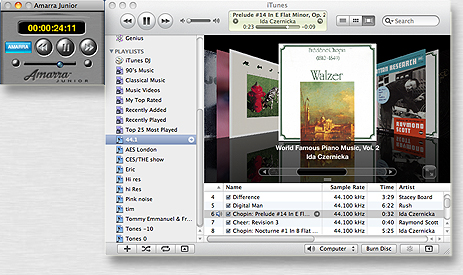

最初は KORGのソフトウェア、AudioGateがついにフリーソフト化されたというものです。

下の方にリンクを付けますが、非常に少しづつですがDSD配信の動きが出てきています。その際に問題になるのが、DSDには各種ファイルフォーマットが存在する、ということです。AudioGateを使うことによってこの問題を解決することができるようになりました。

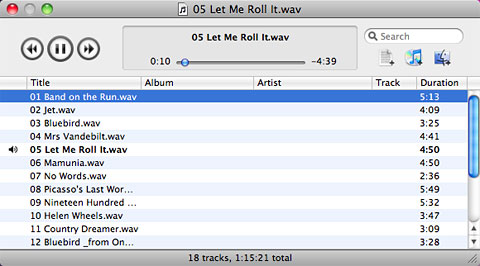

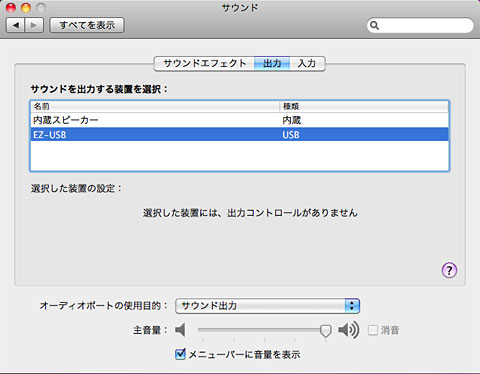

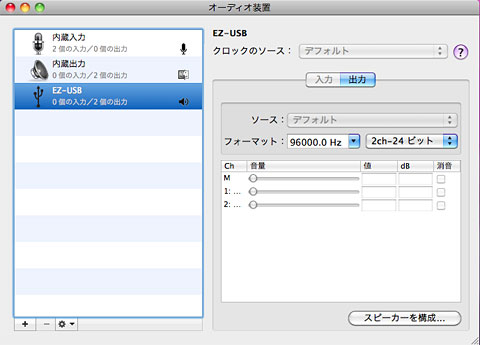

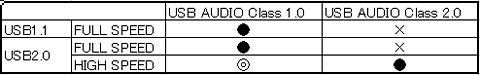

.WSD あるいは .DSF という拡張子のフォーマットを、.DFFというDSDIFFフォーマットへ変換することによってUSB AUDIO基板 + DSD1794A基板を使ってDSDのままD/A変換して楽しんでいただけます。

もちろん、USB DUAL AUDIO基板でもまったく同様にDSD再生が可能です。

実は、DSDといっても、録音、編集、マスタリング、というトータルの工程すべてにおいて”DSD”という状態で存在する場合はほとんどないというのが現状で、残念ながら間に”PCM”という状態が介在するのが普通となっているようです。

これはひとえに、DSDという状態で編集を行える環境がほとんど存在しないからで、1bitで録音しても多bitで運用、最後に1bitに再変換、といういびつな運用になっているようです。

残念ながらそういったネイティブではないSACDがほとんどという中で、たぶんネイティブか、あるいはかなりそれに近いと感じられるディスクを今年は2枚入手しました。

fontec FOCD9235 BRAHMS バイオリン・ソナタ全曲 漆原朝子

Stereo Sound CLASSICAL PURE DSD RECORDINGS

さて、KORGはDSDに大変熱心で、業務用のDSDソリューションを開発中だそうです。DSDネイティブ編集が可能なDAWであれば良いのですが・・・。

そうであればマイナーなレーベルからはネイティブDSDな配信やSACDが増えてくるかもしれません。 下のリンクの上位2つはDSDネイティブと思われます。いずれもKORGが関係しているようです。本家のSONYにもやる気を出してほしいと思います。

http://www.acoust.rise.waseda.ac.jp/1bitcons/

http://ototoy.jp/feature/index.php/dsd

http://davidelias.com/

http://bluecoastrecords.com/blue-coast-collection

2Lはネイティブではないと公言していますので除外します。

最後に、再生側ではDSDを直接D/A変換してやることによって”ネイティブ”が完結するわけです(笑

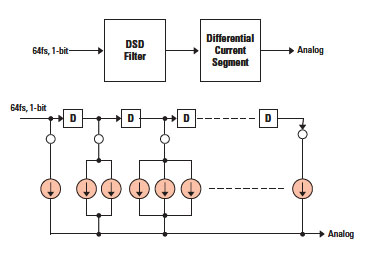

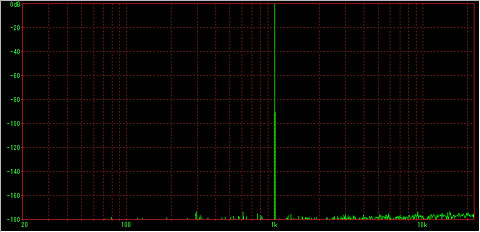

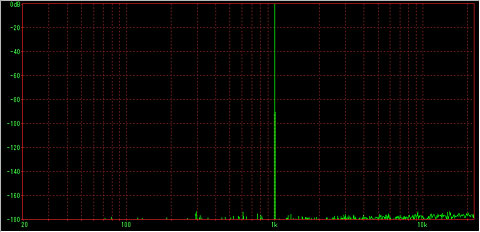

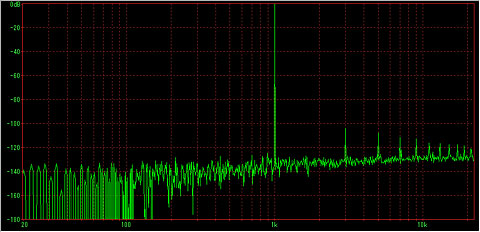

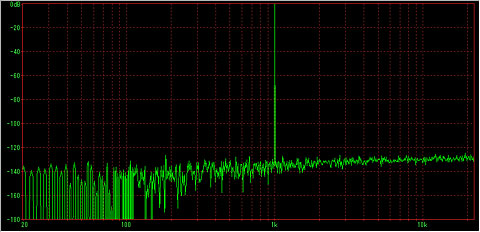

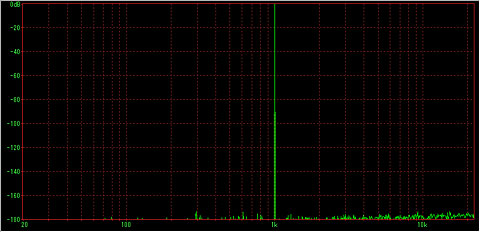

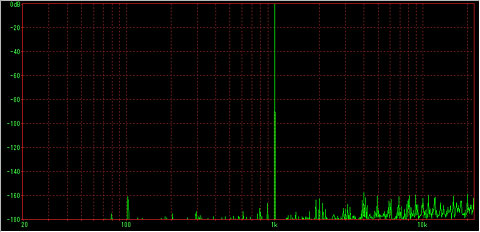

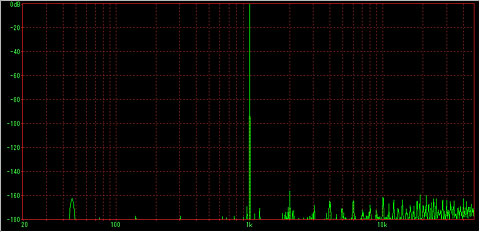

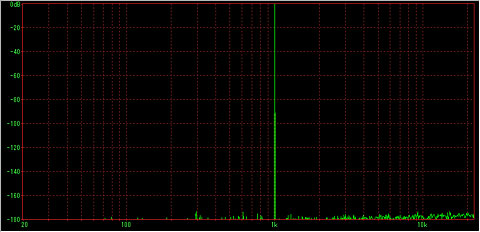

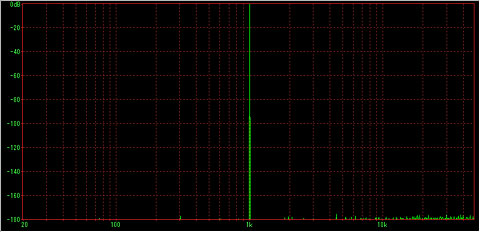

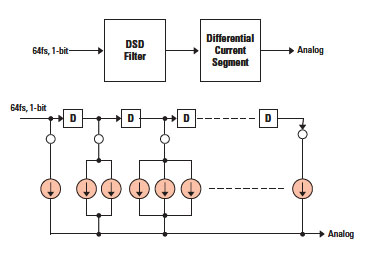

DSD1794AやPCM1792AはDSDの「理念」に忠実な変換を行ってくれますし、非常に高音質です。

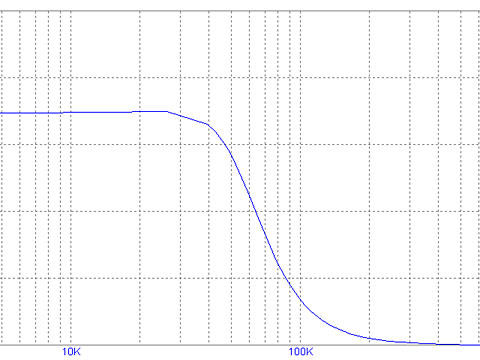

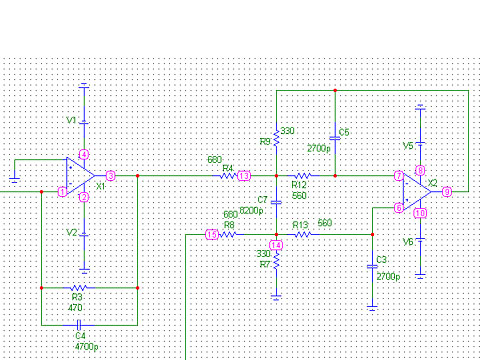

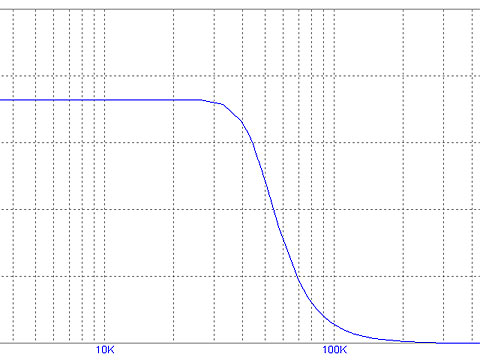

カレントセグメントをフィルタ係数の重みづけとして巧妙に利用してアナログFIRフィルタを実現しています。

“ネイティブ”再生で漆原さんなどのバイオリンをHarbethで聴くと本当にいいんです。

さて、”ネイティブでもうひとつ面白そうなDSDソフト(SACDにあらず) が年末に出るようですが、また別の機会に紹介します。