USB AUDIOはデスクトップ・オーディオとの相性が非常に良いと日々感じておりますが、リスニングルームの中でコンベンショナルな従来のオーディオシステムに組み入れるとなると、リモコンが無いので少し選曲が面倒だという弱点があるようです。プリやトラポをリスニングポイントの正前直前に置いて操作する場合にはそこにPCを置けばよいので問題ありませんが、SPの間や部屋の側面に機器を集中配置している場合にはやはり少しばかり不便です。

なんて書くとアナログプレーヤをお使いの方にお叱りを受けるかもしれません。少し前までアンプのボリュームもわざわざ立ち上がって回しに行ったものですが、最近はそれもリモコンでできるのですよね。レコードを聴かないと横着に慣れっこになって体に良くないとは思っています。

ということでもないのですが、新しいNASを取り寄せてみました。QNAPのTS-119という機種です。PCオーディオ系の雑誌では結構有名です。なんといってもLINNのDSではこれが推奨されています。これにIntelの120GBで19,800円のSSDを組み込んでみました。

ただ、NASというのは結構設定がややこしく、PCやネットワークに慣れていないオーディオ・ファンにとっては結構難関で、ネットワークオーディオを始めるための第一の関門といったところかもしれません。

このTS-119にしても、ルータの内側であらかじめ運用している家庭内LANのサブネットが、TS-119のデフォルト設定と異なっていたりした場合、設定ができずに最初からつまずいてしまいます。そういった場合には、空いているPCのIPアドレスをTS-119のデフォルト・サブネットに合わせた上でTS-119にピア to ピアで繋ぎ、基本的な設定を済ませた後でサブネットを運用中のLANのサブネットに変更してから組み入れる、などの対処が必要になります。

とにかくTS-119を設置し、メディアサーバーである “TwonkyMedia” を立ち上げてみました。そしてiPadをDMC(デジタル・メディア・コントローラ)にすべく、App Storeから”PlugPlayer”を購入しました。iPadはWiFiでネットワークに接続しておく必要があります。

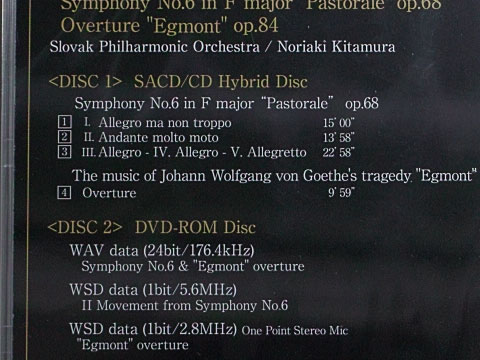

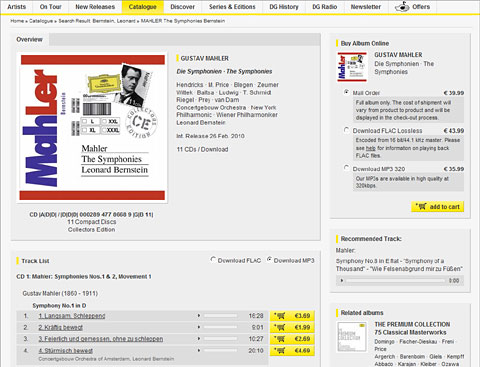

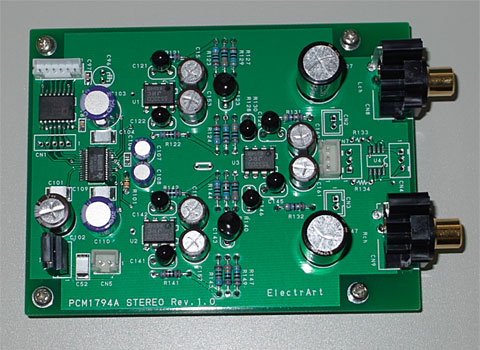

やりたいことは、DMS(デジタル・メディア・サーバー)であるTS-119(のTwonkyMedia)からDMR(デジタル・メディア・レンダラー)であるPC+USB DACへメディアファイル(この場合はFlacファイル)を転送し、USB DACで音楽を鳴らすこと、その制御リモコンとしてDMCであるiPadを使う、ということです。要はDSやネットワークプレーヤを使っているような気になりたい、ということです。

これができればリスニングポイントから立ち上がらずに選曲が可能になるぞ!という横着心がそうさせています。

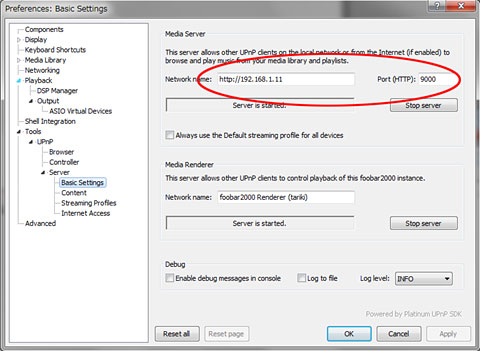

Foobar2000は、UPnP用のdllを所定の場所に入れておくと、メディアサーバーやメディアレンダラーにすることができるようです。本来はFoobar2000の入ったPCをメディアレンダラー+メディアサーバーにするのが普通なのかもしれませんが、NASをサーバーにすれば、PC側はハードディスクレスのネットブックでも運用できる可能性がありますので、今回はその構成でやってみました。

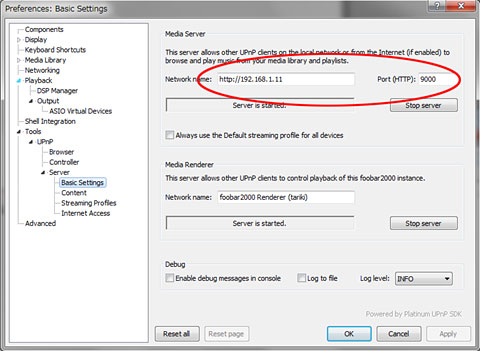

Foobar2000のFile->Preferencesを開き、赤丸で囲んだ部分をTS-119のIPアドレスとTwonkyMediaのポート番号に変更します。

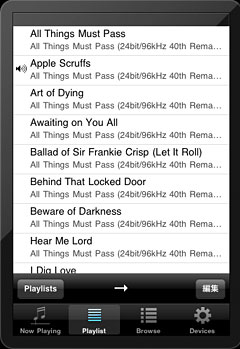

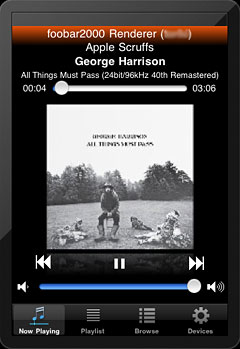

次に、iPadにインストールしたPlugPlayerを実行し、メディアサーバーとしてTwonkyMediaを選択、メディアレンダラーとしてfoorbar2000を選択します。

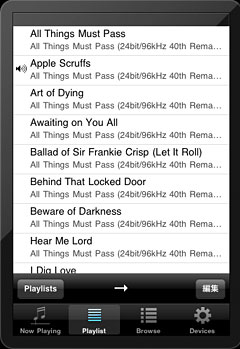

下の欄の”Browse”でアルバムを選択し、”Playlists”から選曲して再生します。

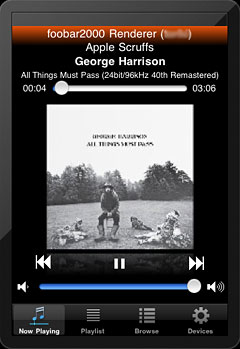

サーバー上のFlacファイルに埋め込んだアルバムジャケットも、DMCであるiPad上のPlugPlayerから拝むことができています。

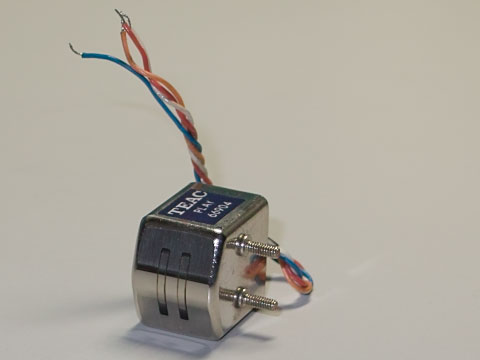

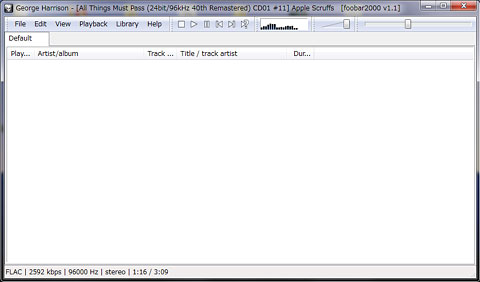

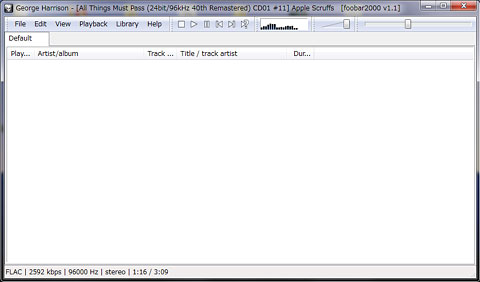

Foobar2000上ではプレイリストは空ですが、タイトルバーに再生中の曲が表示されて、USB DUAL AUDIO基板を組み込んだDACから無事に音が出ています。予想通りiPadが(重い)リモコンになりました。

気になることとしては、iPad上に表示されるプレイリストのデフォルトがアルファベット順になっており、トラック番号順になっていない、ということがあります。Flacファイルにトラック番号もタグとして埋め込みましたので、きちんとアルバムの曲順になって欲しいのですが、現状は手作業でプレイリストを編集するしかなさそうです。何か良い方法があるのでしょうか?

12/2追記:NAS上のメディアフォルダの階層構造を少し変えてみた結果、理由が良く分からないのですが、”Browse”から “アルバム” を選択すると、普通に曲がトラック番号順に並ぶようになりました。極端なことを言えば、Flacの場合、アルバム名、トラック番号・・・、とタグに埋め込んでいるので、サーバーのrootにコレクションの全ファイルを放り込んでも、向こうで勝手に(しっかりと)分類してくれるハズですよね、フォルダ別に管理しなくても・・・。

あと、PCではなくMacで同じようなことがしたいのですが、適当なソフトは無いものでしょうか。