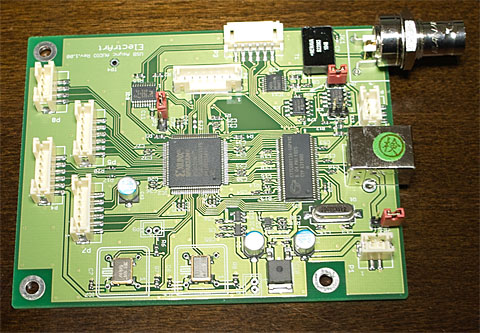

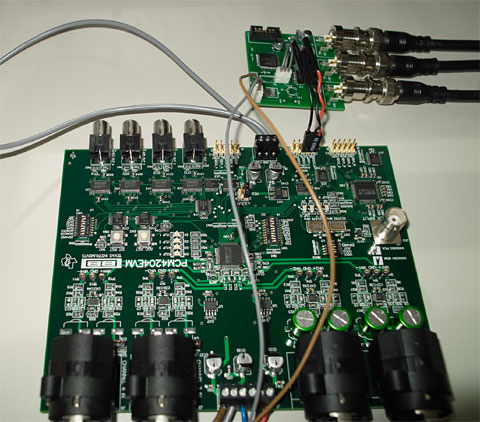

TIからPCM4204を使った評価基板が販売されています。

PCM4204EVMがそれです。2chのA/DコンバータであるPCM4202を使った、PCM4202EVMという評価ボードも販売されています。

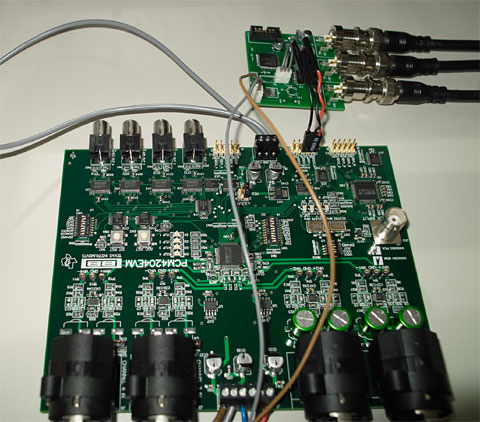

今回は、昔入手していろいろ検討したPCM4204EVMのDSD出力を2chだけ使ってみることにします。まずは予めボード上のジャンパで128DSD(5.6MHz DSD)出力モードにしておきます。 当方の場合、基本的にテープデッキからの録音を5.6MHz DSDで行う、という使い方がほとんどとなっています(アナログプレーヤーをもっていません)。

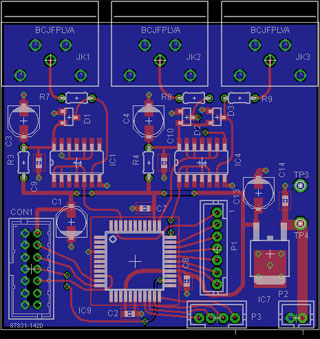

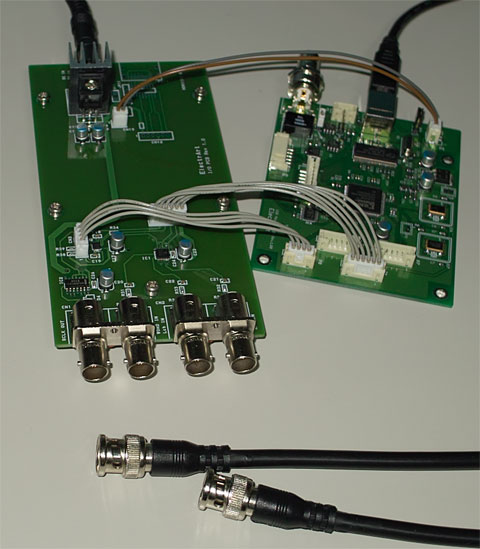

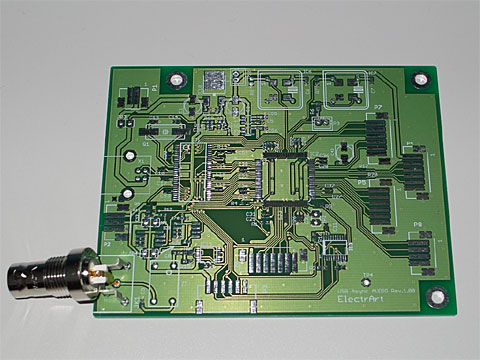

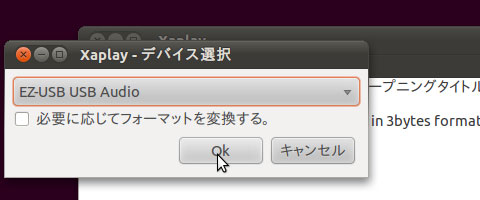

写真のように、PCM4204EVMのDSDCLK/DSD1/DSD2の3信号を子基板上でワードクロックとDSD-RAW信号に変換するだけです。

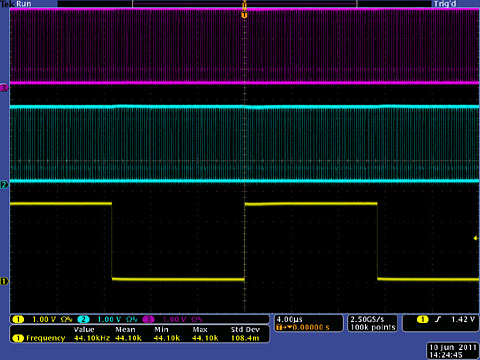

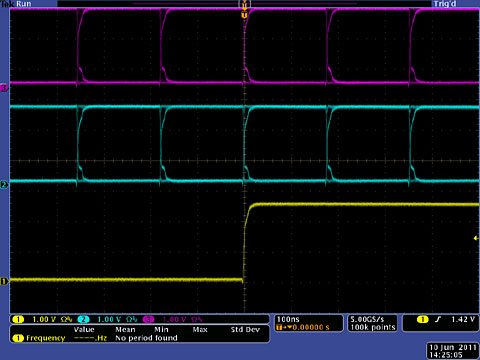

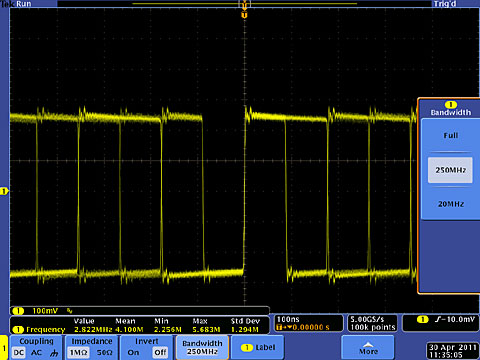

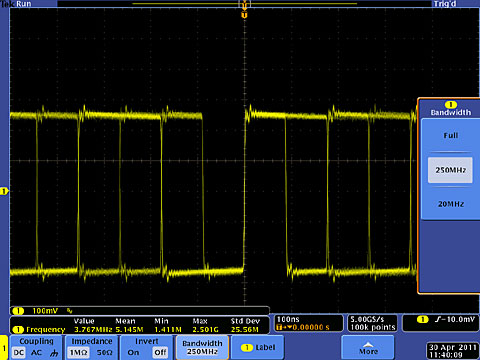

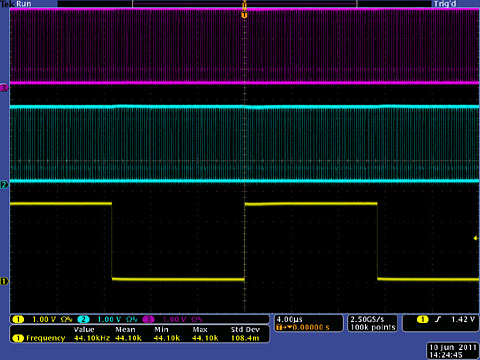

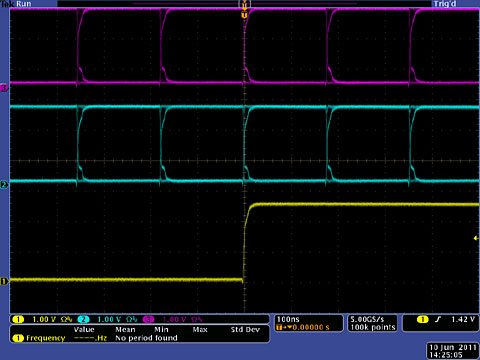

ワードクロックは44.1kHzですので、5.6MHzのDSDCLKを、自身の立ち上がりエッジで128分周します。また、DSD1, DSD2の両チャンネル信号は、Dフリップ・フロップを使ってDSDCLKの立ち上がりエッジで1発叩いておきます。

すると、ワードクロックのエッジと、DSD-RAWデータの変化点が一致することになります。

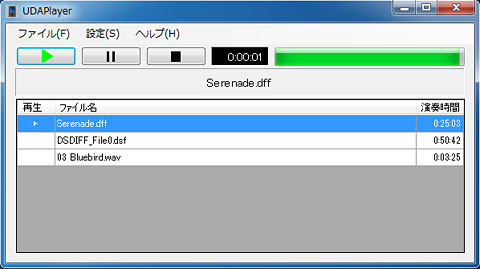

これをBNCケーブルを経由して、USB DUAL AUDIO基板のI/O PCBで受けることによって、5.6MHzのDSDIFFファイルとして録音することができました。

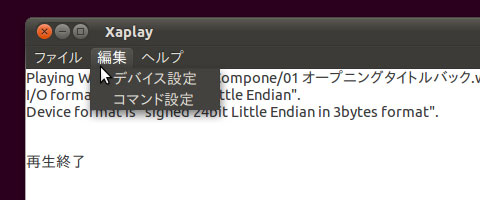

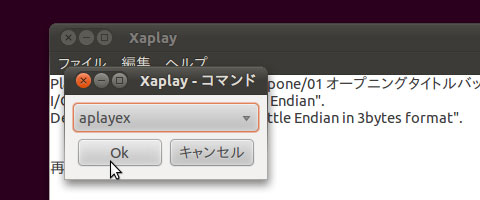

もちろん、DSD録音はバルク転送モードで行うことになります。

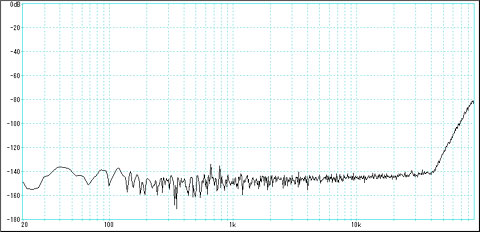

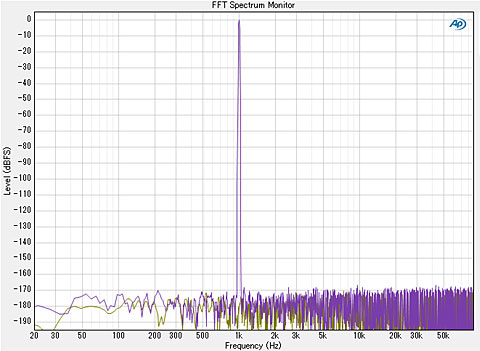

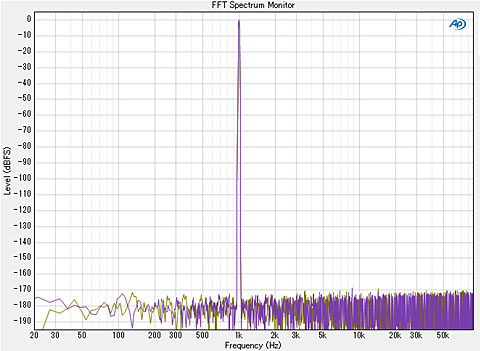

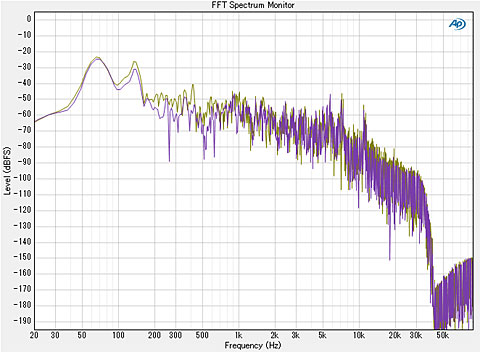

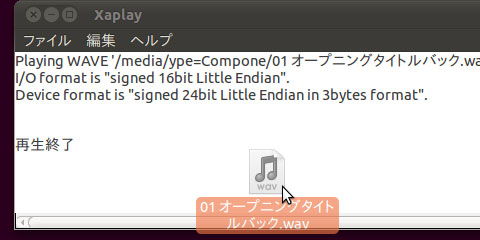

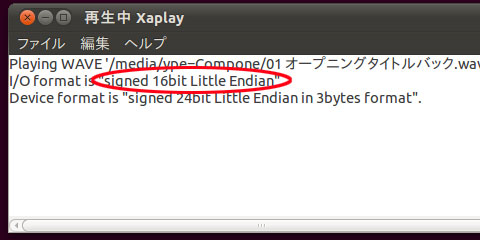

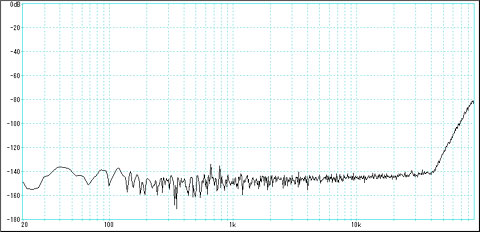

そのDSDIFFファイルを、人気のAudioGateを使って24bit/176.4kHzのWAVファイルに変換し、例によってWavespectraで観測してみました。

5.6MHzのDSD信号ということで、約40kHzくらいまでの帯域がほぼフラット、そしてそれ以上はノイズ・シェーパのノイズとともにある。ということがわかります(ちなみにPCM4204EVMの入力はオープン)。

この特性は、このA/D変換ボードを使って24bit/176.4kHzのPCMモードで録音した結果と一致します。PCM録音をするということは、A/D変換ボード(PCM4204EVM)上のA/D変換IC内でDSD->PCM変換をするということであり、DSD録音したファイルをあとからPC上でPCM(WAVなど)に変換する場合の結果と違いはほとんどありません。

USB DUAL AUDIO基板とA/D変換基板をセットで筐体に押し込むという方法だけでなく、このような使い方もできることがわかりました。業務用のDSD出力対応A/D変換機の代わりになるかな?