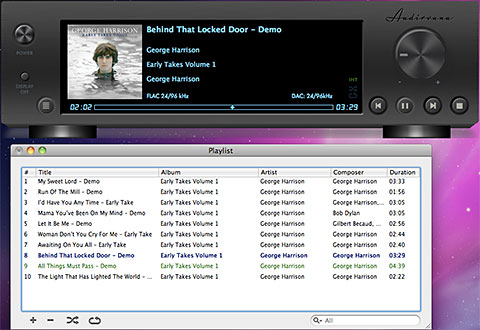

私が知らなかっただけかもしれませんが、HDTracksを徘徊していたら、見たことのあるタイトルが24bit/96kHzで販売されていました。

種類は多くありませんが、これだけではなく、最近リリースされた他のSACDと同じタイトルも販売されています。

もともと、大手レコード会社の所有する音源のアーカイブは24/96だそうですから、DRM Freeで出るのでしたら、SACDよりも本質的に合理的ではないかと思います。聴き比べも難しいですが、オリジナルの24bit/96kHzそのものでありますように・・・(ディスク起こし+サンプリングレート変換でなければ良し、という意味で)。

願わくばEMI クラシックスも、「日本からのユーザーには売れません」ということにはならなければ良いのですが。

これまた私だけが最近知ったことかもしれませんが、ドイツグラモフォンのタイトルもいくつかHDTracksから出ています。が、こちらはなぜか24bit/88.2kHzが多いです。グラモフォンもオリジナルは24bit/96kHzではないかと思いますので、こちらの方は残念ながらテープ起こしならぬ、ディスク(SACD)起こしかもしれません。

(6/20 以下追記)

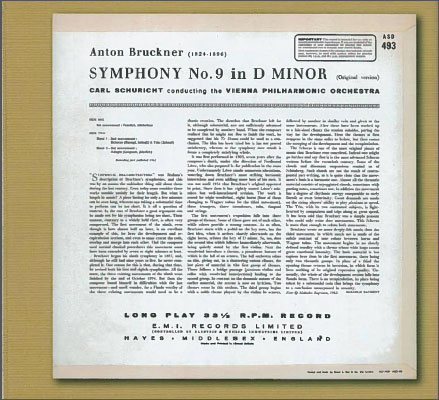

続いて本日はカール・シュリーヒト、VPOのブルックナー第9番 (24/96) を購入しました。

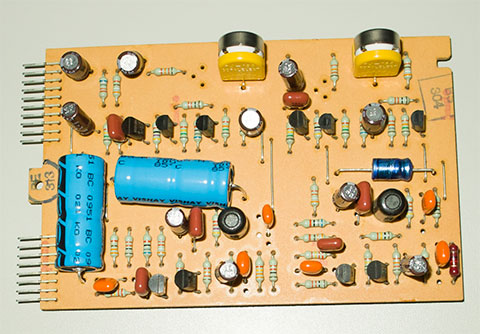

この音源はアナログっぽくて良いと思いました。第一楽章に入る前など、モータの回転するような低周波と、プリゴーストみたいな音もかすかに残っているように感じられます。控えめなマスタリング作業の賜物でしょう。

ライナーノーツを見ると、なんとアナログディスクの写真になっています。まさかブラックディスク起こしでしょうか?仮にそうだとしても私はこの音源には納得しました。SACDの方は買っていなかったので残念ながら比較ができません!( —> またまた物欲発生でしょうか?)

それはともかく、Beatlesのリマスターでも “Love Me Do” だけはブラックディスク起こしだそうですし、プロ用のDAWではスクラッチノイズを消すくらいわけなさそうです。